日本マーク・トウェイン協会第25回全国大会

開催日:2021年11月6日(土)

会場:Zoomミーティング(オンライン開催)

※大会参加の為のZoomミーティング情報は、後日Newsletterで会員の皆様にお知らせいたします。

※会員以外の方で、研究発表ならびにシンポジウムの視聴をご希望される場合には、お手数ですが事務局まで事前にご連絡ください。連絡先はこちらをご参照ください。

<プログラム>

13:00-13:30 総会

13:30-13:35 会長挨拶

13:35-14:40 研究発表

14:40-14:55 休憩

14:55-17:25 シンポジウム:読書人トウェイン

17:25-17:30 副会長挨拶

研究発表 (13:35-14:40)

トウェインとチャールズ・ディケンズ

一瀬 真平 (北海道大学大学院)

トウェインはディケンズの愛読者であった。だが、アルバート・ビゲロー・ペインに対して、「兄は昔、私にディケンズの作品を読ませようとした。だが、私はそれらを読むことができなかった。」とうそぶいたことがある。批評家は、このコメントをディケンズと比較されることに嫌気がさしたものだと解釈する。このようなライバル意識を持っているにも関わらず、一方でトウェインは、ディケンズの作品と非常に類似した場面を自らの作品の中に何度か書いている。中でも批評的関心となっているのが、『ハックルベリー・フィンの冒険』における筏が蒸気船と衝突する場面と、『大いなる遺産(Great Expectations)』のクライマックス(主人公ピップの乗るボートが蒸気船と衝突する場面)との類似である。なぜトウェインは、作品の山場でもあるケイロ付近の場面で、ディケンズ作品を思わせる場面を描いたのか。本発表は、ケイロを描くとき『大いなる遺産』がトウェインの脳裏をよぎる理由を、この町とディケンズの関連を軸に検討していく。具体的には、ケイロと、ディケンズの『アメリカ紀行(American Notes for General Circulation)』や『大いなる遺産』との関連の考察を通して、ディケンズ作品をリライトしたトウェインの事情に一つの視点を提供できればと思う。

Blood Meridian からAdventures of Huckleberry Finnへ――テキサス従軍体験記の再発見――

山本 祐子(神戸女子大 (非))

Tom Sawyer は “soldier” として活躍する自分を夢想し、戦争ごっこに明け暮れていた。時代背景を考えると、Tom が憧れていた “soldier” とは「義勇兵」のことであり、その雄姿は村でも見ていたことになる。1840年代テキサスがメキシコとの交戦状態に入ると、ミズーリーでも義勇軍(Missouri Mounted Volunteers)が立ち上げられ、多くの若者を戦地に送り出していったからだ。その一人に、Mark Twainの級友Reuel Colt Gridley (1829-70)もいた。またミズーリー義勇軍の活躍は目覚ましく、故郷の誇りとして今なお語り継がれている。

その一方で義勇兵を契機に転落していく者たちについては、Cormac McCarthyのBlood Meridian (1985)が出版されるまで、歴史から忘れ去られていた。McCarthyはTwainのはとこJeremiah Clemensの小説(テキサスでの義勇兵体験をもとに書かれた作品)など、埋もれていた資料を掘り起こし、それらを下敷きにして、義勇兵崩れが闊歩する混沌たるテキサスを描いたのである。実在した傭兵集団Glanton Gangを中心に、義勇兵が終戦後も戦いに取りつかれ、Indianのscalping を生業とする傭兵やsoldiers of fortune、略奪軍、強盗団に身を落とし、南西部に恐怖と無秩序をもたらしていく過程が冷徹に、そして記録に忠実に表現されていた。これを読んで初めて気づかされた。義勇軍とは、烏合の衆という性格上、outlaws集団と紙一重であり、国を守る愛国者から一転して社会の敵にもなる。それゆえ当時の南西部の人々は清濁入り混じる思いで、義勇兵たちと、そして彼らの暴力と共存していたのである。

そこでTomの戦争ごっこを読み返すと、戦慄を覚える。Blood Meridian で描かれた義勇兵崩れの悪行が、すべてTomのごっこ遊びのなかで再現されているのである。本論では、Blood Meridianと、これが依拠するJeremiah Clemensなどを参照して、HuckとTom の冒険のかたわらで実際に起こっていたテキサス戦争やIndian闘争、義勇兵崩れの恐怖を考察し、Twainの作品解釈につなげてみたい。

シンポジウム(14:55-17:25)

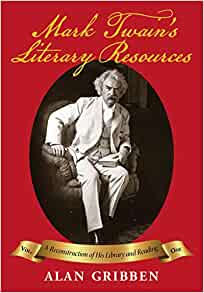

Paine版『自伝』でもお馴染みの、‘I detest novels, poetry, and theology’を一つの章タイトルに冠した、Alan GribbenのMark Twain’s Literary Resources: A Reconstruction of His Library and Reading, Volume 1 (2019) が一昨年出版された。これを読むと、「小説を読むのは二年に一度程度」などと雑誌のインタビューに答え、a man who did not read many books、a basically unread manとも称されていたトウェインが、実は/やはり、膨大な量の蔵書を有し、むしろ多岐にわたる分野の読書を存分に楽しんでいたという事実が改めて確認できる。その中でGribbenは、Malory、Shakespeare、Cooperなどの作品はもとより、Gray、Coleridge、Goethe、Emersonなどの詩、Doyleの探偵小説、CarrollやMacDonaldといったイギリス児童文学、LeckyやMill、Benthamなどによる思想書、その他雑誌や新聞にいたるまで、トウェイン「お気に入り」の書として列挙しているのだが、そのリストはまさに多種多様なジャンルを読み漁る読書人の姿を伝えるものと言えよう。

そこで今回のシンポジウムである。トウェインはこうした書物をどのように読み、どのような影響を受け、そしてどのように自らの作品へと繋げていったのだろうか。Cooperを読む、Emersonを読む、探偵小説や思想書を読むトウェインから浮かび上がる「読書人」としての彼の姿について、多角的な視点から討論できる場を提供してみたいと思う。

思想書を読むトウェイン

司会・講師:鈴木 孝(日本大学)

Gribbenによると、哲学的な主題を扱った思想書をトウェインがどの程度読んでいたかはいまだに「憶測的な論評」に留まっているため、「更なる研究が必要」だという。若者と対話する老人に、人間をある行為へとつき動かす唯一の衝動は、自らの心を満足させ、なおかつその承認を得なければならぬという必要性だ、という決定論的な人間観を、出版することを強く望みながらもそれをためらっていたというWhat Is Man? (1906) の中で主張させたトウェインだが、そうした思想を彼はどのような読書を通じて自らに取り込み、手にした思想書のどのような点に興味を抱いたのであろうか。Gribbenもその著書の中で十数回にもわたり言及し、またとりわけ晩年の作品などに関連して頻繁にその名が挙げられることの多いWilliam E. H. Leckyの書物と、決定論的な人間観を展開したトウェイン作品との関連を中心に考察してみることで、思想書を読むトウェインの姿にいくらかでも光を当てることができればと考えている。

トウェインとクーパーを繋ぐもの――トム・ソーヤー物語の叙事文学としての可能性

講師:若林 麻希子(青山学院大学)

マーク・トウェインとジェイムズ・フェニモア・クーパーという組み合わせを考える際、まず思い浮かぶのが“Fenimore Cooper’s Literary Offenses”だろう。1895年7月に『ノース・アメリカン・レヴュー』に掲載されたこのエッセイは、南北戦争後のアメリカ文学を代表する人気作家トウェインによるクーパー批判として大いに物議を醸し出した。とはいえ「革脚絆物語」のネイティヴ・アメリカン像を度々槍玉に挙げてきたトウェインが、批判対象として既に使い古された観のあるクーパーをここにきて改めて標的に定めるのはいささか唐突とも思われる。そこで本発表では、“Fenimore Cooper’s Literary Offenses”の執筆が、Tom Sawyer AbroadやTom Sawyer, Detectiveに帰結するトム・ソーヤー物語再編の時期と重なる点に着目し、連作小説という観点からトウェインとクーパーの繋がりを検証してみたい。トム・ソーヤー物語の試みが、クーパーの「革脚絆物語」と交差する瞬間を捉えることによって、叙事文学が繋ぐトウェインとクーパーの新たな関係性を浮き彫りにすることを目指したい。

トウェイン/クレメンズが読むエマソン――ホイッティア誕生祝賀スピーチのアイデンティティ

講師:佐久間 みかよ(学習院女子大学)

1877年12月、サミュエル・L・クレメンズは『アトランティック・マンスリー』誌社が主催したホイッティアの七十歳誕生祝賀会に招かれ、スピーチを行った。その内容は列席する文壇の巨匠エマソン、ロングフェロー、ホームズの詩を引用し、パロディ化したものであった。ユーモリストの役割を演じたはずのトウェインのスピーチはハウエルズによってひどい失敗と評され、トウェインにとっては「ボストン大虐殺」にも等しい事件と記憶される。しかし、このスピーチをトウェインは、1906年に受け取った手紙を契機に再読し、自分のスピーチの完成度を改めて確認したと自伝に書き残すこととした。エマソンの詩を読んだクレメンズが、トウェインとして語ったスピーチにあるユーモアはパロディとして使用可能であると断言するには20年以上の時を要したのであろうか。その間にリアリズム小説の勃興があったことを考えると、トウェインの読みの変化は、東部・西部の文化的逆転とリアリズム小説のアメリカ文学における位置の確立とは無縁ではない。アメリカにおける詩の読み方をトウェイン/クレメンズを通して再考したい。

ポーとドイルを読むトウェイン

講師:竹内 康浩(北海道大学)

マーク・トウェインはエドガー・アラン・ポーのデュパン物語を激賞する一方で、新星コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものはお気に召さなかったようだ。トウェイン自身に探偵小説家への憧れがあったことは疑い得ない。『トム・ソーヤの冒険』も殺人事件とその解決を巡る物語だし、『まぬけのウィルソン』もそうだ。最高の探偵小説を書きたいという野心が常にくすぶっていた。だからホームズの物語を読んだとき、してやられたと思ったのかもしれない。だが、A Double Barrelled Detective Story (1902)で、ホームズを作中人物として登場させ、自らの探偵(役を担う人物)と対決させたとき、そこにあったのは単なるドイルへの嫉妬心やライバル心だけだったのだろうか。より本質的な理由――事件の解決方法への不満――があったのではないか。トウェインが考えた正当な解決方法の裏に血縁の主題へのこだわりがあったことを、ポーとドイルの探偵たちの手法と比較しながら確認していきたい。